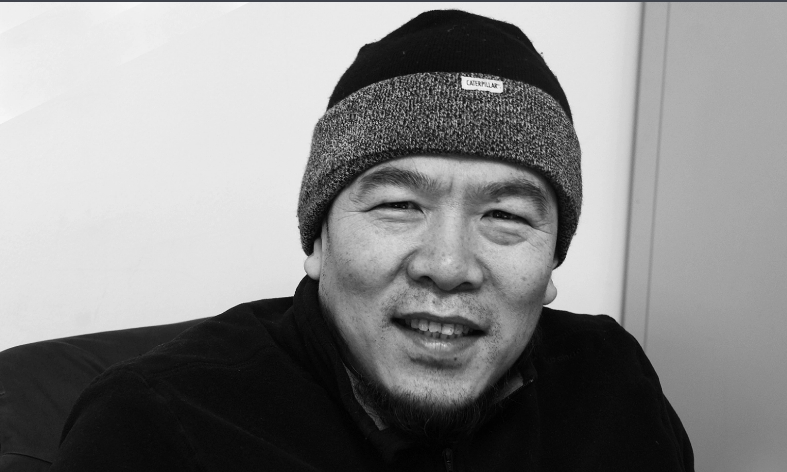

翟卫民

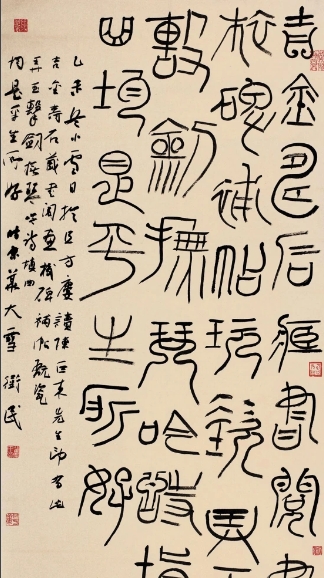

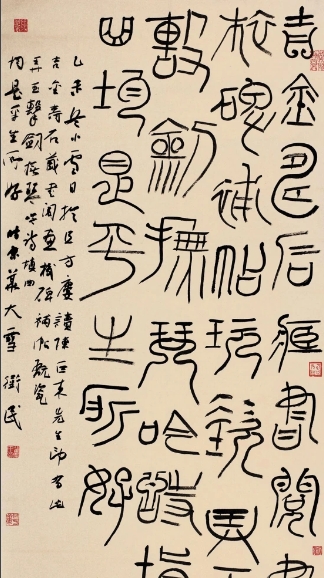

翟卫民,字仲仁,别署蔚旻、为民,以檃栝斋、檃栝得居颜吾居。一九六五年生于湖北孝感,黑龙江呼兰人。一九九五年加入中国书法家协会。研习书法、篆刻三十年。拜入崔志强先生门下,并问艺于王镛、石开、邱振中、燕守谷等。现供职于中国书法家协会考级中心。现为中国书法家协会会员、文化部社会艺术专业考官、中国热带雨林艺术研究院书法篆刻工作室主任、北京印社理事、山东印社副社长、山东省书法家协会理事、枣庄市书法家协会副主席。

中文名

翟卫民

国籍

中国

出生日期

1965年

出生地

湖北孝感

职务

中国书法家协会员等

相关星图

词条图册

艺术成就

名家评价

个人作品

艺术成就

主要艺术活动

1992年,全国第四届中青年书法篆刻作品展;

1994年,全国第三届篆刻展;

1995年,全国第六届书法篆刻作品展;

1996年,全国第二届楹联书法展;

1997年,首届世界华人书画展优秀奖;

1998年,全国第四届篆刻展;西泠印社首届国际书法篆刻展;兰亭奖·牡丹杯书法大赛优秀奖;

1999年,全国第三届楹联书法展;

2000年,全国第八节中青年书法篆刻作品展;

2001年,山东省首届篆刻展一等奖;“华夏证券杯”书法展三等奖;

2002年,第一届流行书风·流行印风展;山东省第五届中青年书法展一等奖;

2003年,第二届流行书风·流行印风展;山东省美术馆举办翟卫民书法篆刻展;西泠印社百年庆典联展;

2004年,第三届流行书风·流行印风展;

2005年,京华雅集当代篆刻家北京邀请展;

2006年,京华雅集首届全国陶瓷印邀请展;

2007年,全国第九届书法篆刻展获奖提名;全国当代篆刻艺术大展;“渊源与流变”二王帖系书风展;

2008年,全国第六届篆刻展一等奖;全国六零印象篆刻提名展;中日篆刻邀请展;全国第二届百家书法邀请展;九宫墨象第一回展;

2009年,山东省政府泰山文艺奖二等奖;“渊源与流变”简帛书展;入编共和国书法大系篆刻集;山东省第五届书法篆刻展二等奖;京华雅集当代名家篆刻邀请展;山东省书法篆刻突出贡献奖;

2010年,首届全国百名获奖作者书法篆刻邀请展;北京印社第二届社员作品展;淄博国际书法邀请展;全国第三届百名著名书法家邀请展;中国潍坊第三届文展会名家展;“海容杯”全国书法现代刻字名家邀请展;

2011年,中国书法家协会成立30周年会员优秀作品展;国际书法邀请展;

中韩大邱书展;“金石永寿”当代篆刻名家邀请展;“齐鲁菁华”山东中青年书法提名展;翟卫民书法篆刻巡展第一站---“凝气东方”威海个人书法篆刻展;

2012年,当代创意·印风邀请展;上海·山东书法交流展;翟卫民书法篆刻巡展第二站---“海风相从”青岛个人书法篆刻展; [2]

2013年,西泠印社成立110周年联展;翟卫民书法篆刻巡展第三站---“望岳”莱芜个人书法篆刻展;

2015年,“似书而非”---燕守谷、杨林、翟卫民、邹本虹当代书法四人展

2016年,“克己复礼”---翟卫民师生作品展;

主要作品及名录数十次入选国家级重大展览

入编《共和国书法大系·篆刻卷》,入编《纪念辛亥革命100周年·百年中国》名人录,入编《中国当代书法市场投资指南》名录;被《中国书画》杂志推举为山东代表书家及中青年十杰;荣获山东省政府“泰山文艺奖”、山东省书协“山东省书法创作贡献奖”;《中国书法》、《艺术书法》、《篆刻》、《书艺公社》等十余家专业期刊网站做专题推荐。出版“刀风墨向”翟为民书法篆刻作品集。

艺术成就(1张)

名家评价

翟卫民篆刻漫议

白爽

一切艺术都是时代的产儿,篆刻虽向为人呼作雕虫小技,然亦无法逾此法则。纵览中国篆刻的历史,篆刻的兴盛或衰微,母体决定一切。

我们所处的这个时代,强调个性解放,崇尚自由传奇已成为最重要的社会潮流。在如是的社会背景下,我们这个时代的篆刻创作必具有上述的时代痕迹。具体说来,当代的篆刻家,特别是年轻一代的篆刻家,他们完全从新时期篆刻复苏时期学习古典印章样式的风尚转向学习古典印章的艺术精神风尚了。这一“当代”化的阐释意识,无疑标识着一种更为深层的与古典的链接。翻检当代篆刻创作的优秀之作,我们很容易从年轻一代篆刻家身上体味到一种与以往篆刻范式有别的品格。在我看来,翟卫民的篆刻作品即备有这一标识,他显然是年轻一代篆刻家中不容忽视的“典型人物”。

在讨论翟卫民的篆刻创作之前,就无以回避作为山东印人的翟卫民。俗云:“一方水土养一方人。”地域水土对个体艺术创作风格的成因会起到重要作用力。山东是齐鲁故地,历史悠久,文化鼎盛,山东一地的篆刻家大多以取法古玺、汉印为尚,对明清流派印的态度不似南方印人那么专注。这种风气的成因,一两句话无以讲清,可是这种审美理想一如地域风俗,显见是山东地域篆刻的一个重要特色。山东地域篆刻的审美趣味素丝初染般地影响着翟卫民,他的篆刻创作自始至终以三代玺印,秦汉六朝印为经纬,汲古食古,复以当代开放的审美观念重新阐释、表现,积二十余年之力,终渐趋形成个体一往无碍,猛利苍劲,而又精气内敛的自家风度。

“心以官则思”,“秦时明月汉时关”是翟卫民1990年代初期的两方作品,两印均是取法古玺,分朱布白离合自然,以古玺印的样式理路度之差强人意,但以古玺印的精神意蕴度之,则未免显得简单。篆法平铺直叙,刀法缺少起伏变化,章法缺乏放胆擒纵的想像力。然而三岁看小,七岁看老,每一位对篆刻有过实践经验的人大抵都能从这两方略显幼稚的作品中看出作者的前途,这是基于此二印的想法、手法固失于老到,但毕竟体现出他力挣古玺印之形,欲从精神层面接古玺印之气的理想。形和气是大有别的,形和气的概念比较抽象,如果仅用语言表述,恐难为之,若举例说明,似可陈一二。比如老辈印人中罗福颐学汉印、朱复戡学古玺皆是学形,而沙孟海学汉印、易大孺学古玺是谓得神。此后的翟卫民坚定地把脚跟立定于古玺汉印的沃土中,身体力行的实践,格物致知的探索,血肉交融的感应,砥砺磨淬的历练,加之其2000年负笈京华中央美院从游王镛先生的学术经历,令他的篆刻创作大大地上升到一个新的境地,完成了从精神层面链接古典、阐释古典、表现自我的过程。

在篆刻艺术从实用走向艺术自觉的进程中,清人邓石如、赵之谦是两个里程碑式的人物。邓石如倡导的“印从书出”,第一次实现了书法与篆刻的真正联姻,在邓石如之前,篆刻仅仅是在印材上刻出“篆字”而已,但在邓之后,篆刻的线条却有如落在纸面上的线条,柔润、挺拔,有着书法一样的表现力。赵之谦印从书出之外,更究意“印外求印”,印外求印者,用闳取精,引伸触类也,每每将印章之外的质素融汇到印章之内。邓、赵之后,凡开宗立派的印人,莫不依此两旨继开生面。翟卫民深解一个成功的篆刻家先必有一种风格化的篆书,是故他在篆书创作上倾力甚多,他的篆书意取陶文、金文合处,用笔多以草法出之,线质上力求苍厚舒展,跌宕恣肆,结体上方圆结合,左右倾侧,大小参差,予人一种松灵奇逸的审美体验。他善于将这一个性化的篆书语言用之篆刻,他奇逸的篆书书风成为其篆刻创作的底色。翟卫民专业化的学院教育背景,使他的艺术视野走向宏阔,他纵然不乏秦玺汉印厚实的印内功底,但自我勃发的创造力总是引诱着他不断地将目光投向印外。考古学的各种成果决定性地影响了20世纪的书法篆刻创作,翟卫民恰逢其时的生长在一个地不爱宝的时间空间里,基于其敏感的艺术灵思,他对能见到的古文奇字都充满着好奇,进而广览博采,为我所用,这一善学善悟善用的本领在当代印人中是罕见的。吾乡那方“陈榑三立事岁右廪釜”,堪称陶片印之魁,古陶印的制作不及官方铜玺那般严谨规范,往往活泼自由,缤纷炫目,加之经年累月的长期浸蚀,印面多雕残甚烈。翟卫民对这种奇气横溢,高古超旷的古陶印或古陶片情有独钟,他在这片印外的广袤天地中寻绎到自我。自2000年至今,他一直将创作的主线纠集于斯,像“风过耳”、“饮之太和”诸印,印风恣纵肆意,凿刻刀法猛利,尤其是在印面的修饰方面直夺天工,一派上古气息,使最后的印面效果朴茂、诡谲,气格高迈。翟卫民的篆刻画意甚浓,这抑或也是“印外求印”的结果,似又可许为“以画济印”。昔弘一上人尝云:“朽人于写字时,皆依西洋画图案之原则,竭力配置调和全纸面之形状,于常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵,乃至某碑、某帖,某派,皆一致屏除,决不用心揣摩。故朽人所写之字,应作一图案画观之,则可矣……无论写字,刻印等亦然,皆是以表示作者之性格。”弘一是文艺通才,所以能有如此不凡地见解。篆刻之美的表现,既非雕塑,也非绘画,同时也不是书法,但是她却兼有此三者之美。在当代的艺术创作格局中,篆刻在获得独立地位之后,形式美的表现自然会被提升到一个显要位置,翟卫民的篆刻作品大多大开大合,对比强烈,在形式美的开掘方面用力颇巨,有时为了强调视觉效果,还朱白混用,可谓在篆刻形式美的探索上做得非常彻底。然而,中国的艺术终归是讲内涵的,盖中国艺术,表现的是“机体的美”而不是“几何的美”,此或谓中、西艺术最根本的差别。昔赵古泥、邓散木的印作,之所以多遭诟病,所失者正在斯处。翟卫民在篆刻创作中也存在这类失步处,像“柔之胜刚”一印,即近于版画,篆刻本体内蕴的风神不啻大大失却了。在尝试中成长,走一点弯路,在探索中超越,碰几个钉子,事属正常,翟卫民这些在实践中的失败痕迹仿佛人一辈子总要发作一次的麻疹,是一次无法规避的经历。在艺术创作探索的道路上,怕就怕有的人一辈子也生不出叶甫图申科所说的麻疹,总不断地“克隆”着牙牙学语,那才是真正令人耻笑的事情。

当代印坛的作者群中,正在出现一种分流现象,即一类为“曲由心出”,一类为“奉旨填词”,在热闹的红尘中,后者因为善于拜码头,跑门路,往往能在各种大展中力拔头筹,在各色鲜亮的仪式中招摇过市,在各类媒体中抛头露面,但他们的作品一定不是自心田流出的,是以一种“奉旨填词”的心态,迎合那多非专业化的权贵评委而获得个人最大化的利益。我眼中的翟卫民则属于前者,他的篆刻创作“辞必己出”,是实打实的,硬碰硬的,浸润于心灵,注入于精神,熔化于血肉的心意心声,这是一个艺术家得以安身立命的根本所在,这还是我看好翟卫民艺术前程的根本因由。

2009年立冬于京城花家地寓所

通于篆而精于印

翟万益

我们的时代已经和汉代无法比拟了,汉代的印人,只是一种直通车式的继承,在他们的视野里绝没有我们今天所拥有的材料丰富,汉代印章文字的规定性,只允许汉代的印人在一根钢丝上走下去。在我们当下的这个世界里,我们所拥有的文字材料可以说是空前的。甲骨文字、青铜文字、砖瓦文字、玉石文字、简帛文字,不断呈现在我们面前。其丰富性让初入手的人的确有些无从下手,但久泳其间,范围之阔大,深度之雄厚,足以使我们得到挥洒的自由和愉悦。

翟为民作为新一代的印人,当我读他的印作时,首先获得的影响是对新旧篆书材料的稔熟,这种稔熟一任自然地表现在他的印章构思里,可以说每一方印章都为新奇的思维所纵恿,在旧有的程式外开出一方新的天地。从一些印章规模中,能够分明感受到作者对传统继承的良好素养,面对印章文字的自由调配,作者很快能跳出已有程式的束缚,寻找新的语式,首先是作者对空间语言的重新追寻,在狭小的平面舞台上,求得分割的新颖,象“思无邪”一印,我们如果将它看作一座建筑,一种不平稳感占据了整个印面,给欣赏主体以岌岌可危的感受,三个字组成了一条流线式摆动的形态,印的边框也作了一种辅助性地说明,文字笔划的设置,有时散漫不经,“思”上之“田”,心裁别出,反朱为白,与上框衔接像一个太阳挂在上空,轻轻地右斜,意在加强印面的平衡,“心”部取自战国玺印部首,使笔划极为流动,板滞一扫而空,“邪”下之左角,直接剔除了边线,让“耳”部起联接和支撑作用,而印的平衡点直接落在一个圆圈上,这种平衡就像杂技的手法一样,微妙就此而生。要追究印章文字是汉印还是战国玺,似乎都不像,但都却带着那么一点,虽然离经叛道,总还秉承那么一点圣贤的口气。刀法的谨慎和细腻,加强了印章的可读性,笔划看上去很粗放,但深入到笔划之中,运刀的灵动、小心,都可以深深地感受到。翟为民在很多地方用了冲刀,不仅白文里如此,朱文里也是以冲刀表现笔划的简洁明了,以此来掩饰自己对文字构思的过分表现,使过分用心处表现出一定的率意,增加新一层的意境在其中,产生一个新的矛盾冲突,刻意和率意在一根线上得到了呼应。再看看“事在人为”一印,采用了对角处理的手法,简单的“在”和“人”相对,较繁的“事”和“为”相对,“在”压到了印章的底线上,“人”提到了靠近上线的地方,使二者进入意趣上的统一,“事”上的部分造型似乎取自玺印文字,下部又采用了汉印的成份,而“为”很大可能是楚简的成份,结构上的活套不是从古人中来,也不是从当代印章里搬出套路,而是作者发自自己内心的一种构设。“无眼耳鼻舌身意”,真有些印文所阐释的味道,这方印,全以稚拙取胜,文字互不相关,各成位置,总体都有同向左行之感,这种拙中寓巧的功夫,完全由艺术上的一种胆略所陈述,表现得淋漓尽致,统驭印面的又是一种放浪不经,心裁别出的效应。翟为民治印,决不是妙手偶得,从印的解读中,可以看出作者反复经营的苦心来,一方印的修修改改,不知经过了多少个回合,不断提升印章的趣味性,看似粗头乱服,放荡不经,实则给人以无穷的玩味。在一些看似平淡的印作中,作者寄寓了无限的深思,文字的夸张和缩小。犹如陶工手里的泥巴,任其作为,皆有趣致,以至捏造出自己理想中的面目来。“大爱无疆”,作者刻了二方,阴阳各一,作者自己得到了自我肯定,我们阅读这二方印,它们之间的差别在什么地方,这就促使我们关注到这两方印的细节,在毫发之间的细微之处揭示出文字造型的差异,这就像同一个演员扮演相同的角色,在不同的时空中有着不同的创造性表演一样,揭示出戏剧的深层意蕴,篆刻的文字也象演员一样,也同样具有表现的时空自由,而这种自由充分由一串精细的细节完美地表现出来。翟为民不仅把文字当做一个演员来塑造,更把一个个大小长短不等的点划作为演员来塑造,在他的笔下,在他的刀下,没有松懈他的每一个尽力表现的笔划和部首,正由于如此,他的篆刻语言是耐人寻味的,抓住他的每一个印章文字,都包含着一出动心的戏剧语言。翟为民印章的语言的丰富性,是撷取了整个古文字材料而冶炼出来的,解除文字载体的局限,把自己放到一个大的文字背景下去塑造新我,这个点正是一个有作为的印人所着力的地方。章法上的出神入化,在于化解了已有的程式,熔铸出新我,标明了当代篆刻的走向,从翟为民的篆刻中,可以读出印章未来时代发展的方向,更可以透视出中国书法的未来发展方向,这是我们在以后的时日里可以看到的。

2009.12.19夜草成

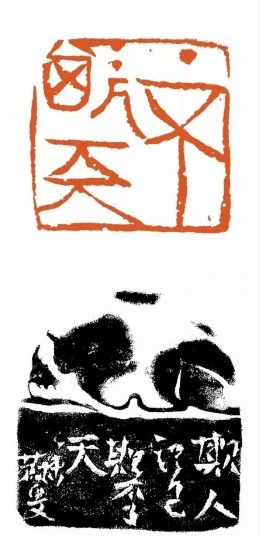

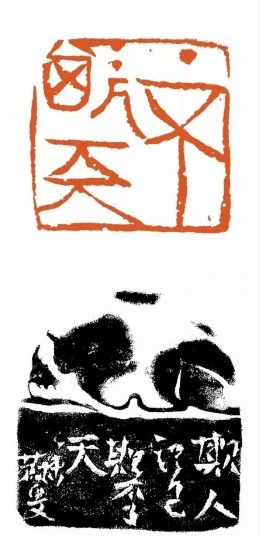

名家评价(5张)

个人作品

作品集

个人作品(5张)

微信扫一扫

微信扫一扫